- मिथिलेश कुमार सिंह

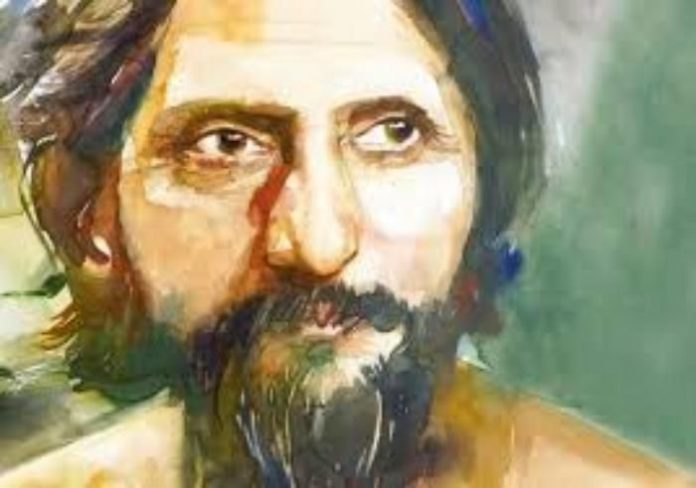

महाप्राण निराला को जिन कुछेक गीतों ने हिंदी में पूरी ताकत से स्थापित किया और उन्हें दाखिल दफ्तर होने से बचा लिया, उन्हीं में एक गीत है: बांधो न नाव इस ठांव बन्धु, पूछेगा सारा गांव बंधु। निराला को जानने का दावा करने वाला कोई भी साहित्य प्रेमी इस गीत से बेखबर हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई दिख भी जाए तो मान लेना चाहिए कि उसने कोदो दे कर पढ़ाई की होगी या खेवा-खर्चा दे कर इम्तहान का दरिया पार किया होगा, कि उसने ठीक से निराला को नहीं पढ़ा। यह गीत उन्हें छायावादी आभामंडल से उबार कर प्रगतिवाद होते हुए नयी कविता और नये दौर के गीति काव्य के मुहाने तक ले जाता है। यह गीत अपनी ध्वन्यात्मकता, अपनी सांगितिकता के लिए जाता है।

गीत पढ़ते हुए लगता है, हम मौसम को पढ़ रहे हैं, घटाओं को पढ़ रहे हैं, खुशबुओं को पढ़ रहे हैं, उन सरहदों को पढ़ रहे हैं जिनके पार हमें जाना है और जहां जाने का कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं लगता।

निराला ने जिन दिनों यह गीत लिखा, उन दिनों छायावाद से बाहर निकल कर प्रगतिवाद की दुनिया में आये कवियों में सबसे ज्यादा चर्चा सुमित्रा नंदन पंत की हुआ करती थी। प्रकृति के सुकुमार कवि, बहुत मीठा बोलने, सिसक-सिसक कर चीखने और पहाड़ की झर-झर बहती भाषा से सबके मन-प्राण को आह्लाद देने वाले पंत। लेकिन जब हम यह कह रहे हैं तो इसका कहीं से यह मतलब नहीं कि पंत बड़े कवि नहीं थे। वह बड़े थे, लेकिन खरे कवि नहीं थे। निराला बड़े भी थे और खरे भी, यह बहुत बाद में उनके आलोचकों की समझ में आया।

निराला को उस दौर के आलोचकों ने पंत के मुकाबले बेहद कम तवज्जो भी दी और यह सिलसिला लंबे समय तक चला।लंबे समय तक वह हाशिये पर पड़े रहे और ऐसा होने की सैकड़ों वजहें हैं। इन वजहों पर कभी बाद में।

निराला की दिक्कत रही कि वह आलोचना के, उस दौर की आलोचना के प्रचलित मानदंडों की जद में आने से बार -बार छिटक जाते थे क्योंकि उनका दायरा बड़ा था जबकि पंत का घनात्मक पहलू यह था कि वह सुभीते के कवि थे और इस लिहाज से आलोचना प्रायोजित कवि भी। एक जनता का कवि, एक आलोचना के चंदोवा पर बैठा कवि। बदली छंटी बरसों बाद। हिंदी के सुधी पाठक बरसों बरस तक दूध के नाम पर ‘लैक्टोजेन’ पीते रहे और मुगालते में रहे कि मां के दूध से वह कहीं से भी कमतर नहीं होता।

हां… तो निराला ने लिख दिया: बांधो न नाव इस ठांव बंधु। सुनाएं तो किसे सुनाएं! हिंदी का गढ़ माने जाने वाले इलाहाबाद और लखनऊ में आलोचना की जो धारा बह रही थी, उसके नाभि केंद्र पर पंत की कब्जेदारी थी। निराला ने तय किया, हिंदी नहीं, अब उर्दू वालों को सुनाएंगे यह गीत और उनसे पूछेंगे कि कैसा लगा। इधर- उधर नजर दौड़ाई। दूर नहीं जाना पड़ा। अपने ही शहर इलाहाबाद में दिख गये फ़िराक़ गोरखपुरी। विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और वर्ड्सवर्थ पर एथार्टी माने जाते थे। निराला गदगद। यूरेका.. यूरेका (पा लिया, पा लिया) के आर्किमिडीज वाले मूड में।

यह भी पढ़ेंः पैंसठ वर्षीय पिता ने प्रोफेसर पुत्र को लिखा पत्र, दी ऐसी सलाह

फ़िराक़ को हिंदी में कबीर और सूर और मीरा के अलावा कोई जंचे ही नहीं, निराला भला कैसे जंच जाते? बेशऊरों की जुबान हिंदी और सलीकेदारों की जुबान उर्दू या अंगरेजी- फ़िराक़ इस राय के कायल। खैर। मान गये फ़िराक़। निराला शुरू हुए: बांधो न नाव इस ठांव बंधु..। फ़िराक़ सुनते रहे,सुनते रहे। फिर उठ कर जाने लगे। जाते जाते कहा: ठांव शब्द की ध्वनि बड़ी कर्कश है, जैसे कौआ बोल रहा हो- कांव। इसी मीटर पर बहुत जल्दी हम भी एक कलाम सुनाएंगे। बात आई, गयी, हो गयी। कुछ दिनों बाद फ़िराक़ ने निराला को सुनाया: ये तीरगी, ये उदासी, यहां न बांधो नाव। ध्यान देने की बात है कि एक ही समय में लिखी गयी ये दोनों रचनाएं हमें उस दौर से रूबरू कराती हैं जहां आलोचना के बरक्स एक और रवायत चल रही थी। आलोचना और आलोचकों को ठेंगे पर रखने की रवायत। इसके एक छोर पर निराला थे तो दूसरे छोर पर फ़िराक़।

(नोट: निराला के दामाद और सरोज के पति शिवशेखर द्विवेदी ने यह वाकया कलकत्ते में सुनाया था इस खाकसार को। जगह थी बागबाजार का जनवाणी प्रेस। समय रहा होगा यही कोई 1976-77। और भी बहुत कुछ सुनाया था उन्होंने और किस्तों किस्तों में सुनाया था। संभव है, समय के इतने लंबे प्रवाह में कुछ चीजें भूल रही हों लेकिन तथ्यात्मक गड़बड़ी कम हो, इसका भरसक ध्यान रखा गया है। तो भी, भूलचूक लेनीदेनी)

यह भी पढ़ेंः ‘मैंने ‘निराला’ की मौत देखी है… अब मैं कविताएं नहीं लिखूंगा’